| �����ق́A���X����16��@�Ƃ���A���a47�N�i1972�N�j3���ɔF���A����h�꓁���@�Ɠ����X�y�����x������Ƃ��Ċ������Ă��܂��B�܂��g�c���G�搶�A���䒷���搶�̈ӎu���p���A�Ó`�̈꓁���̌����ƌ��r�������Ă��܂��B |

|

|

�@

| �@ |

�u�����قɂ�����Ó`�̈꓁���Č��̌o�܁v

�����قł͊�{���ނƂ��āu�꓁���ɈӁi�X�y���A���X���O���j�v���g�p���Ă���A��7�͂ɂ͏���ƕ����i��X�̎��Y�E�q��̊��ژ^�W�j�̒���i�Q��j�̍����f�ڂ���Ă���B����i�Q��j�͐^�V�ܓ_�A���V�ܓ_�A�V�^�V�ܓ_�A�\��_�A�㑾���Ȃǂ̖��̂ƈ�M�����Ŏd�l���L���Ă���B�����قł͒���i�Q��j�̋L�������e�����邱�ƂƂ����B�A���d�l�̕����ɂ͒���i�Q��j�̍��݂̂̓��e�ł͋ɂ߂ĊȈՂŎd�l���肪����ȈׁA����ƕ����ŏڍׂɉ�����Ă��钉��i�S��j�ƒ����i�T��j�̍������p�����B

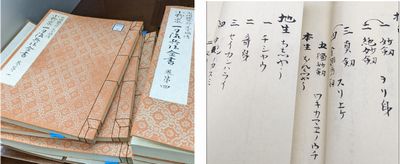

�y����}���ف@����ƈ꓁�����@�S���i����ƕ����j���z

�i���N���b�N�ő傫���Ȃ�܂��j

�i���N���b�N�ő傫���Ȃ�܂��j

�ߘa�V�N�i2025�N�j6�����݁A�����قł͌Â��꓁���i�Ȍ�A�Ó`�ƌĂԁj�́A�呾���̑S�g�i�ܐg�̑g���܂ށj�A�ؗ��̑g�A�O�d�i���イ�j�A�㑾���A�������A���������A�V�^�V�ܓ_�A���̓��A���V�ܓ_�i�����j�A�^�V�ܓ_�i��ǂł���d�l�̓�6�{�j�ɂ��āA�قڕ�����Ƃ��I����Ă���B�܂����V�ܓ_�ɂ͐ܐg�̑g�i��V�ܓ_�j�̑�2�ʂ�i�����A�����j���v3�ʂ�̎g�������m�F�ł����B

|

|

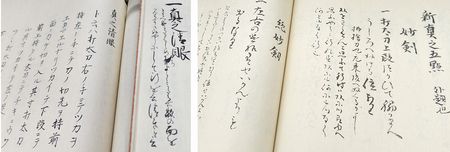

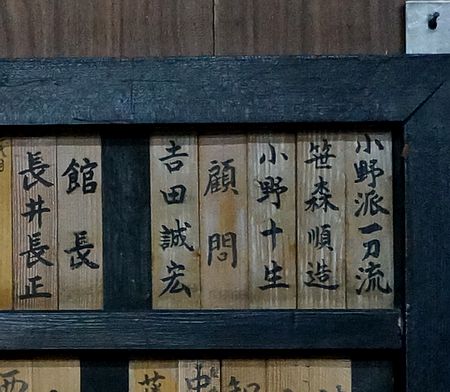

| �㍶�F����}���ف@����ƈ꓁�����@�S���i�꓁���`�������J�c�R���S�M�搶�⑶���@���j��� |

| ��E�F�������������ف@�����鏑�i�꓁�����@�g���ژ^�����ُ����`�A���������q�q���j��� |

|

�Ȃ��꓁���̌Ó`������2007�N�ȍ~�A���ە�����w�ɂĐ�s�i��c���̑g�A�ܐg�̑g�����V�ܓ_�i��V�ܓ_�j�A�ؗ��̑g�A�O�d�A���j���Ă���B�����قŌ�����������ۂɁA�ꕔ�A�s���ȉӏ��⓮�������A����̗��؍K�q�����̏������Ղ����p�I�Ȏ��_�ŕ�����Ƃ��s�����B

�y�����̈��p�ӏ��ɂ��āz

�呾���A�ؗ��ܖ{�A�O�d�A�������A���������̕����͒Ìy�����i�������j_���p�g�����o���̌��������{�Ƃ��A�Ìy�����ɋL�ڂ������s���ȉӏ��̂����鏑�i�����Ɓj���邢�͐�t�����e���A�꓁�����h�̌Õ������Q�l�Ƃ����B�㑾���A�V�^�V�ܓ_�A���̓��A���V�ܓ_�A�^�V�ܓ_�i��ǂł���d�l�̓�6�{�j�̕����͏���ƕ����i���̂�����j�̌��������{�Ƃ����B�Ȃ����V�ܓ_�Ɛ^�V�ܓ_�͌�����҂̑I������ŁA�����̎d�l�������ɑ��݂��A�����قł̕����͂��̓���1�ɉ߂��Ȃ��B������������قƂ��Ă̌�����Ɖ��߂ł���A����m�Â𑱂��钆�ʼn��߂̕ύX�A����ɔ�������̕ύX������������̂ƍl���Ă���B

����������ƕ����ɋL�����\��_�ɂ��ẮA�����łȂ���ǂ܂łɗ��߂��B���R�Ƃ��ď\��_�́u���A�\�ɗL�V���Ԃ��̈�Ԗڂ̎��v�̂悤�ɑ呾���ƕR�Â���ꂽ�����������A�����ȏ�̍��́u�掵�A�D�D�D�X������ɂď�i�Ɏ�蒼�ɑłB���i�ޗ��̒�܂ł��ł��ʂ��S��v�̂悤�ɑŕ��Ǝd���̋�̓I�Ȏd�l�͋L���ꂸ�A�Z�i���g�����j�ł͂Ȃ��A�|�C���g�݂̂��ȈՂɋL�����u12���ڂ̗v�_�i���S���j�v�ł��������Ƃ����@�ł���ׂł���B

����ƕ����̒��Œ���(�T��)�́u�O�d�A�����꓁�ւ̎����͕\�ɂ��ď��l����������v�ƋL���A�꓁�ւ̎���i���呾�����҂܂��ȑO�j�͎O�d��ʏ�̌m�ÂŒ�q�ɋ��K���Ă������Ƃ��ǂݎ������A�O�d�̎d�l�͋L����Ă��Ȃ��i�Ìy�����̌��p�����o���ɋZ�̎d�l�̋L�ڂ���j�B�㑾���ɂ��Ă͒���(�S��)���u���̒v�₤��A�������v�ƋL���Ă���B����ē����̎���w�i����A�O�d�Ƌ㑾���͍b�h���p�̓��@�ł��邱�Ƃ��킩��B�܂��꓁�֎���ɕ҂܂ꂽ�O�d�́u���Ȃ��āv�̓��삪�A����Ƃ́u������ؗ����v�ɕϑJ�����Ƃ̍��ە�����ɂ��w���́A�����قŎ��ۂɎO�d��Ìy�������畜�����Č��������ʁA�傢����������̂�����A���ڂɒl����ƍl����B

�ؗ����ɂ��āA����ƕ����ɂ́u��̓I�ȓ���i���̂̎g�����j�v���L����Ă���B����ƕ����̒��ŁA�ؗ������Z�̎d�l�Ƃ��čŏ��Ɋm�F�ł���̂͐^�V�ܓ_�̐^���i7�{�j�̍��ł���B�܂����������q�[(�R���)�̌��`�𒉕��q�q��(4���)�������L�����Ƃ����u�����鏑�v�ɂ��u�ؗ����̓���v���q�ׂ��Ă���B

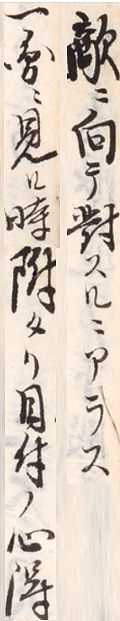

����ƕ����ɂ́u����萶���ւ����̂Ȃ�v�A�u������������ɂȂ炴��悤�Ɂv�A�u�Ԃ̗ւ��ɁA����̕�����O�ɉS�v�A�u�����ɍ������ɁA�䂪���Ɏ��Ƃ���v�A�u�Аg�ɂȂ�Γ�����ʔ@���v�A�u�䂪�ʂ��͂����̂Ȃ�v�A�u�������č��̌��D�D�D���g���邱�Ɗ̗v�Ȃ�v�Ƃ���B����A�����鏑�ɂ́u�G�Ɍ����đ���ɂ��炸�A��d�Ɍ���Ɏ��v�u���̈�v���Ĉ�d�g�ɐH���Ⴆ�Ȃ���ؗ����Ȃ�v�Ƃ���B

�����̕����̔�r����A����Ƃƒ����Ƃ̐ؗ����ɂ͍����ގ������ǂݎ��邱�Ƃ��킩�����B���̂Q�̕������x�[�X�ɁA�����قŌÓ`�̐ؗ��������ۂɕ������Ă݂āA�O�d�́u���Ȃ��āv����ؗ����ւ̕ϑJ�̕K�R���i�����ە�����ɂ��w���j�ƁA����Ƃŋ��K����Ă�����d�g���g�����삪�����Ƃɂ��̂܂܌p�����ꂽ���Ƃ��m�F�ł������ƂƋ��ɁA�呾����������ꂽ�]�ˑO���Ɩ������i�`�������j�Ƃ̑��������߂Ċm�F�ł����̂ł���B����́u�ؗ����v�̗��j��m�邤���ŋɂ߂ďd�v�ł��L�v�Ȃ��̂ƌ����邾�낤�B

�����قɂ�����Ó`�̈꓁���������o�܂ɂ��ĐG��Ă����B����͏��a50�N�i1975�N�j���A���䒷���搶���A�t�̋g�c���G�搶���畷�����b�Ɏn�܂�B

���䒷���搶�̎t�ł���g�c���G�搶�͖���23�N�A�����������˂̐^����O�����p�̏@�Ƃɐ��܂ꂽ�Z��ڂł���B�c����茕�p�ƌ������C�Ƃ��A����{����������w�Z�ɐi�݁A���������i�k�C�꓁���E�����͎m�j�Ɍ������w������ꂽ�B

�g�c���G�搶�͑��ƌ�A���Ŋ֎t�͂��n�ߑ��{�x�ȂNJe���Ō����w���߂����A�i�ʂ�̍��ɂ͂܂����������������A�ł������ď����Ƃ��錕�����̂ɑ����Ĕے�I�ł������B�g�c���G�搶�̋��߂���̂́A�����܂ł��S�ƋC���d��u�^�������̋C�ʁv�ł������B���䒷���搶�ɂ́u�C�ʂ�Y���ȁA���q�ŏ��ȁA�����͓��Ă����ł͖������v�ƌJ��Ԃ������Ă����炵���B

�i�g�c���G�搶�͏���h�꓁�������ق̌ږ�ł��������j

�g�c���G�搶�H���u���O�i���䒷���j�̌����꓁���̌`�́A�킵�i�g�c���G�j���Ⴂ���Ɍ����꓁���̌`�Ƃ͈Ⴄ�ȁv�ƁB�Â��꓁���̍\���́A���Ⴂ���g�ł���A�����ɂ����{���Ŏa�肠�����@���v�킹����̂ł������B�U�h��v�̍\���ł���A�C�ʂ������A�`�m�Âł���Ȃ��琦�܂����C��������������ƁB����͋g�c���G�搶���^����O�����p�Z��ڂƂ��Ċ����Ƃ�����a���ł��������̂��낤�B

���䒷���搶���ŏ��͕��������Ă����炵���B�������꓁���̌m�Â𑱂��Ă�����ŏ��X�ɋ^������܂�n�߂��B�������ꂽ���݂̈꓁���̌`���m���ɗǂ����̂��B�������A���̈꓁���̋Z�̒��ɂ͐^���̗����Ƃ��ċ^�₪�c����̂�����B����Ɏ����̕\�|�Ƃ��Ă��錕�����̂��A�����̓X�|�[�c�����Ă����Ƃ̌��O���������B�g�c���G�搶�̌����閾���ȑO�̈꓁���͂ǂ̂悤�Ȍ`�ł������̂��낤�B

�Â��꓁�����������Ă����Ȃ���A�g�c���G�搶�̌���ꂽ�u�^�������̋C�ʁv�͂킩��Ȃ��̂ł͖������B���������������^��ɓ˂��������Ă��܂����̂��B���a54�N�i1979�N�j�ɋg�c���G�搶�����E���ꂽ��A���̎�|������͂߂Ȃ��܂܁A���̋^��Ɩ����������ƐS�ɔ�߂Ă���ꂽ�炵���B

�����ĕ���2�N�i1990�N�j�A���䒷���搶�����E�����N�A�����㏟�R�搶�ɁA�u����͋g�c���G�搶���炢���������ۑ肾���A�Ó`�̈꓁���̌`���ǂ̂悤�Ȃ��̂ł������̂��A���Ƃ����ׂĒ����قŎ��g��ŗ~�����v�Ɨ��܂ꂽ�̂��B

�K���Ȏ��ɁA����܂ŞB���͌ЂƂ���Ă�������Ƃ̓��@�A�����đ呾��50�{�����߂Ċm�����ꂽ�����i1650�`1700�N���j�̌������ɂ��āA����19�N�i2007�N�j�ȍ~�A���ە�����w�ɂ��w�p�������s���A�u���������̓W�J�|���h���p���猂���A�ߑ㌕���ցv�Ƃ�����ڂő��������ɘ_�����\���ꂽ�B���̕�����ɋy�Ԙ_���ʼn𖾂��ꂽ�Ìy�ƕ����Ə���ƕ�����ǂ�ł݂�ƁA�Ȃ�قǂƔ[���̏o���镔���������B�܂��\���ɂ��āA���s�̈꓁���̂��̂ƁA��X�̏��쎟�Y�E�q�傪�J��Ԃ������L�������̂Ƃł͈قȂ��Ă���B

�����A����͂ǂ̂悤�Ȏ��Ȃ낤�H���̌`�Ƃ̈Ⴂ�͉����낤���H�����Ă��̌Â��`����A�g�c���G�搶�̌���ꂽ���_�̏C�s�A�^�������̋C�ʂ͍Č��ł���̂��낤���H�E�E������|����ł������B

�����A�Ó`�ւ̃A�v���[�`�͈�㏟�R�搶�̊ďC�̉��Ŏn�܂�A���̌�A���䐽���ْ��𒆐S�ɏ���ƕ����A�Ìy�ƕ������̕�������Ó`�̈꓁���̌������s��ꂽ�B�ߘa3�N�i2021�N�j�A��㏟�R�搶�����E���ꂽ����A�����قł͈����������Ɏ���܂ŁA���s������d�˂Ȃ���Ó`�̌����ƕ����Č����s���Ă���B |

�@

|